|

Montmartre. Photographie de Sylvain Desmille © |

A l’occasion du Mois de la Photo à Paris, s’est tenue en novembre-décembre 2012 une exposition intitulée Univers photographiques mise en scène par la commissaire Thu Huong Ta Thi à la Maison des Arts d’Antony, dans les Hauts de Seine. Trois photographes furent invités à présenter leurs oeuvres de manière autonome: la danoise Charlotte Hjorth-Rohde, le néerlandais Philip Provily et le français Sylvain Desmille.

Préface de Thu Huong Ta Thi

au catalogue de l’exposition Univers photographiques.

La particularité de l’image photographique se tient dans sa genèse (essence). Résultat d’une empreinte lumineuse, elle est une représentation instantanée, fidèle et mécanique de la réalité. Une transcription sans doute objective qui laisse une place considérable à l’intention. La diversité des approches, des regards et des sensibilités génère une infinité de visions (perceptions) de ce monde sensible, de couleurs, de formes et de sons, rattrapant ainsi la peinture sur le chapitre des tendances esthétiques.

La visée de Sylvain Desmille, Charlotte Hjorth-Rohde et Philip Provily, dans l’acte photographique, est de révéler des mondes avec la liberté de faire surgir des formes, «une réalité de la réalité », de produire (et non reproduire) des images allusives pour interroger, solliciter et de leur donner de l’épaisseur, du sens. Leurs photos ne sont pas des témoignages de vie concrète. Elles retirent la possibilité d’une identification immédiate. En noir et blanc ou en couleur, leurs clichés acceptent l’interpénétration du réel et de l’imaginaire.

Les sujets photographiques de Charlotte Hjorth-Rohde, des figures humaines, des paysages et des fragments d’existence, relèvent d’une expérience individuelle et intuitive. Perçues, senties et vécues, ses saisies du réel sont des « images-sensations». Énigmatiques grâce à une lumière riche de gris (qui plane comme une brume dont on ne peut se défaire), sereines par une recherche du lisse, du grain le plus doux. Charlotte Hjorth-Rohde pratique un carnet de route intime, entre monde interne et réalité choisie, dans lequel la lumière joue un rôle d’accentuation lyrique.

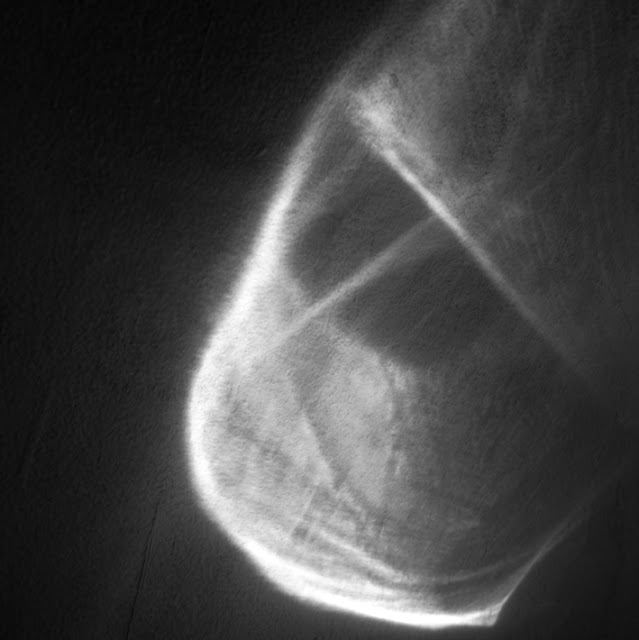

Déambulateur réceptif, Sylvain Desmille arpente le réel, le scrute pour y déceler des moments fugaces et insolites, « à mi-chemin entre disparition et émergence». Mur délabré, éclat de lumière… l’ordinaire de la réalité familière - mais non du regard - rendu magique par le travail sur la matière photographique devenue presque picturale : noir dense de l’encre et velouté du fusain, vibrations chromatiques. L’image s’affranchit de son prétexte réel. Elle s’ordonne et s’offre comme un ensemble de signes poétiques, à la limite de l’abstraction.

Tout à l’opposé, Philip Provily est un manipulateur des apparences avec l’outil photographique. Il excelle dans la représentation des images mentales composées avec soin et humour, proche du surréalisme. Dans un espace clos et théâtral, l’ombre y est subtile, la lumière y est claire et nette pour être plus percutante. Par le paradoxe apparent de ses mises en scène oniriques à la Magritte, Philip Provily mobilise l’imagination et la réflexion du regardeur.

Marqueurs de vie, trois univers photographiques offerts à nos yeux avides d’images.

T.TH.

Dans cette exposition, j’ai présenté une cinquantaine de tirages photographiques en noir et blanc ou en couleurs, réalisés par mes soins et regroupés sous le titre générique de Paris aveugle. Il s’agit d’un travail élaboré et poursuivi depuis plusieurs années (mon travail de réalisateur de films ne m’avait laissé que peu de temps à consacrer à la promotion de mon oeuvre photographique, mais jamais je n’ai cessé de faire des images...). J’avais constitué différentes maquettes autour de la thématique parisienne. Pendant deux ans, l’écrivaine Jeanne Truong et moi avions même envisagé de composer un ouvrage ensemble, mais les mots ne lui venant pas, seules restèrent mes images. Au final, celles-ci ont retenu l’attention de Thu Huong Ta Thi et de Valérie Cornette, la directrice de la Maison des Arts d’Antony. Ensemble, nous en avons retenu une cinquantaine parmi la centaine et plus que j’ai réalisées. Elles donnent une bonne “image” de ce Paris aveugle que je continue de photographier. Plus encore, elles stipulent et stimulent ma démarche conceptuelle et volontaire que j’applique à d’autres villes, à d’autres pays, comme l’Italie et la Turquie.

Dans le petit catalogue de l’exposition, je me suis expliqué sur cette thématique, à première vue paradoxale. J’en reproduis ci-dessous le texte dans sa version longue. D’autres extraits des maquettes réalisées antérieurement ponctueront et éclaireront les photographies. Chacun, à sa manière, est lui-même une photographie.

Enfin, je me permets de vous indiquer le lien du très bel article critique d’Anne Claire Plantey écrit à l’occasion de cette exposition et publié à l’origine dans smd-mag.

* * *

PARIS AVEUGLE.

Texte original du catalogue

À force de vivre dans un même lieu, de le traverser, de faire corps avec lui, souvent il arrive qu’il s’efface peu à peu, qu’il s’oublie, pas à pas, dans nos yeux. Sans doute, est-ce parce que notre connivence en fait une évidence. La tour Eiffel est toujours là et reste tout à fait magique, mais l’on cesse de passer entre ses pattes comme les compagnons d’Ulysse accrochés sous le ventre des moutons.

Parfois, il suffit d’un événement, d’un accident - une tempête de neige, les parures lumineuses des fêtes de Noël, une lumière de coup de vent - pour que la Ville se réinvente soudain à yeux. Depuis Man Ray, errer dans les rues la nuit peut également susciter cette parousie du regard, soudain sur le qui-vive et presque subrepticement en attente...

La déambulation du photographe devient dès lors une quête (et une requête) d'apocalypses c’est-à-dire de petites révélations. Ses images, prises, ravies (mais comme on parle aussi d’un ravissement) se découvrent au point focal de leur propre disparition et de leur surgissement, tout à la fois point de fuite et horizon d’attente, mise en perspective et en apposition. Et peut-être appartient-il précisément à la photographie de fixer cet entre-deux temps et de se fixer à cet entre-deux mondes, comme l’écume au récif et la bernicle au rocher.

Prendre le temps de voir.

D’où la nécessité aussi de prendre le temps de contempler assez longtemps la photographie pour que le charme de la sorcière opère à la manière de la Pythie qui écarte avec ses bras les filaments de la fontaine pour en faire surgir la vision. En effet, si notre époque a pris l’habitude de consommer les images à la va vite, la photographie impose un certain temps d’élaboration et de dégustation. Cette durée est toujours celle d’une métamorphose, passage du sujet à l’objet, de l’image à sa propre plasticité, quand le sable se transforme en verre pour souffler au grain du temps les deux globes du sablier, quand le négatif se transforme en positif afin que l’image invisible une fois trempée dans le bain du révélateur se révèle ainsi qu’une apparition.

Cet effort du spectateur pour découvrir l’image équivaut au temps de préparation de l’initié avant de soulever le voile. Il est celui de l’ancien chevalier en quête d’un hypothétique Graal. Il fait écho aussi à la déambulation du photographe. Car la photographie est par définition une chevauchée de passages, du réel à l’image et de l’image virtuelle (ancien négatif ou nouveau fichier jpeg) à la photographie tirée. Et si le travail de retouche informatique s’est substitué à celui du tireur, il s’agit toujours du même passe-passe magique, semblable aux jeux de mains de l’aveugle qui affleure puis effleure un visage pour s’en faire une image ou tout du moins une représentation partiale et instinctive.

Le photographe est un aveugle qui marche.

Et peut-être convient-il précisément au photographe de devenir lui-même aveugle pour redécouvrir sa ville, en l’arpentant ainsi qu’un métronome, toujours entre deux temps, comme la canne blanche qui frappe. Chaque image surgit dès lors à tâtons, comme s’il lui importait de réinvestir la matière, d’y faire corps plutôt que de se complaire et de se surinvestir dans son statut d’image.

La photographie qui abroge l’image se surprend à devenir alors plasticienne, c’est-à-dire matière plastique comme le réel qui file entre les doigts de l’aveugle ou sur les mots en braille. La photographie devient le lieu de ce corps à corps entre l’image et la matière qui rappelle le combat biblique entre Jacob et l’Ange. Il peut aussi s’agir tantôt d’un face à face et tantôt d’un tête-à-tête, à l’instar de deux liquides de densité différentes qui se précipitent l’un vers l’autre, qui s’agrègent et qui se désagrègent, toujours en suspension, en même temps.

Déambuler en aveugle, à l’aveugle, n’est pas une simple posture paradoxale, voire une imposture du photographe. Il importe à ce dernier de prendre position pour restaurer dans cette manière de voir une sorte de capacité à développer une nouvelle vision, semblable à celle que l’on génère chaque fois que l’on découvre une ville nouvelle. C’est aussi la possibilité qui lui est offerte de se rendre compte du monde soudain rendu en digitales, en négatif, en manifestant une attention particulière à l’ensemble de ses tous petits riens qui s'égrènent, auxquels on ne prête plus attention et envers lesquels l’aveugle doit demeurer toujours sur ses gardes au risque de tomber sinon.

Une poétique du réel.

Ce souci de mieux voir, de revoir, comme si Paris devenait une terre, la seconde, donne à l’ensemble des photographies présentées ici une certaine dimension poétique qui correspond précisément au travail sur la matière même. Et peut-être que chacune de ces photographies est elle effectivement un vers, une rime en soi, un monde et un bout du monde, un palimpseste et une mise en abîme chaque fois qu’elle transparaît à la surface. Peut-être que le corpus de toutes ses images représente aussi une sorte de corps dont les photographies seraient les ossements, les fragments d’un livre sens dessus dessous, au point qu’il soit possible de remettre dans l’ordre les pages éparpillées aux quatre vents. Peut-être s’agit-il d’une écriture de récifs non de récits, et une invitation silencieuse au voyage. Peut-être chaque image est-elle un indice dans une enquête, à condition de prendre celle-ci dans le sens que lui accordait Hérodote, le père de l’Histoire, qui collectionnait au long de ses voyages les anecdotes puis qui les rassemblait à la manière du peintre les touches sur un tableau. Et effectivement, ces photographies peuvent apparaître comme autant de tableaux, tant il est parfois difficile de les distinguer d’une esquisse brossée à l’encre noire ou aux grincements des fusains, comme s’il importait au photographe de perturber la vue et la vision, d’aveugler le spectateur afin qu’il appréhende le figuré avec plus de liberté que d’emphase, plus de solidarité, d’amitié que d’opinion. À vous de voir.

Sylvain Desmille ©.

|

L’hiver un été. La galerie du Palais Royal sans Eurydice ni Orphée. Photographie de Sylvain Desmille ©

|

|

Orphée rêve. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Le Minotaure. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Cocteau. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Eurydice. Photographie de Sylvain Desmille © |

L’Imperceptible.

C’est une impression étrange. Semblable au parfum miellé des tilleuls au mois de juin. Ou peut-être est-ce le frisson d’un bain de minuit en son trop plein. Une poussière gesticule dans mon oeil. D’habitude, les cils plus serrés et drus à l’automne composent une sorte de barrière de corail. Je passe la pointe de ma langue dans les dessous de mes paupières. Le recueil des sensations bat des pages et des ailes. Parfois, je me dis qu’il faudrait juste se contenter de cette chamade. De se laisser porter et apporter. De suivre le mouvement. De transparaître et de réapparaître. Mais voilà, les conversations se penchent en avant comme leurs silhouettes. Ces dernières s’effacent par saccade derrière les piliers du Palais Royal. J’essaie de calquer ma respiration au fil de ces changements incessants de sentinelles, mais le froid de décembre l’enroule sur elle-même comme un serpent de chapeau-claque. La fumée autour de ma bouche jongle avec les boules de neige. Les doigts se recroquevillent dans leurs gants. La buée gèle sur les vitres. Les mots ne sont même plus des traces.

Je me laisse lentement engourdir par cette hibernation. Ma respiration se réduit désormais à la variation de mes pas. Les temps de pose composent et décomposent les bribes d’un monde dont je suis à la fois l’électron et l’atone. D’un côté, je distingue les roucoulements souffreteux des moteurs qui déboulent à toute vitesse sur le boulevard, et plus proche, le crépitement assourdi de chaque flocon de neige qui passe dans la lumière des fenêtres et qui ricoche sur celle des phares. Je remonte le fil des conversations éparses, certaines à vent contraire et que je prends de face. J’essaie de les ressaisir, en leur donnant le sens de ma marche. Mais plus je les combine, plus je les croise et les défroisse, plus elles dessinent une sorte de labyrinthe qui me dépasse et dans lequel je finis par perdre tête et pied.

Comme souvent à Paris, le jardin est peuplé de fantômes et d’éphémères. Les cris des enfants résonnent depuis des siècles dans le bac à sable. D’aucuns y ont tracé le plan de leur château en Espagne avant de les piétiner comme il se doit. Les noms de Colette, de Cocteau, de Rimbaud, de Robespierre, de Bonaparte hantent les allées mais ne soulèvent guère de poussières, sinon balancées par les feuillages des arbres. Des bouffées d’oxygène dérivent à la surface comme des bouchons de liège propulsés par les jets d’eaux du bassin. L’odeur prégnante des vases embaument. Parfois, la nuit, des mains se tendent pour démailloter les chandails des garçons et enfiler leurs masques.

Comment rassembler tout cet imperceptible dans une photographie ? Comment présenter à la fois la lente composition d’un mandala tibétain, sa représentation et le moment où les sables colorés chavirent, s’entremêlent, se mélangent, s'ébruitent jusqu’à ne former plus que seule ligne d’horizon qui file entre le poing.

En réalité, il faut parfois errer des années dans un lieu pour en capter l’attention. J’avais beau déambuler dans le Palais Royal, en connaître chaque recoin, son image photographique ne cessait de minauder pour mieux se dérober à mon approche. C’était devenu une sorte de jeu de cache-cache entre les arbres et les colonnes. Avec le temps, j’appris à ne plus m’en formaliser ni à m’en offusquer ni à désespérer de cette situation. Dès que j’approchais du parc, l’aiguille de ma boussole commençait à s’affoler. Et puis, une nuit, alors que nous raccompagnions une amie jusqu’à la station de métro la plus proche, la galerie du Palais Royal s’est présentée en une longue enfilade sans âme qui vive pour la faire résonner. Le théâtre, les restaurants, les boutiques étaient toutes bizarrement fermées, et jusqu’aux grilles du jardin. Je me rappelle avoir marqué un temps de simple hésitation, comme si je souhaitais profiter au maximum de cette curiosité avant de la dévoiler et de la profaner. Les autres avaient déjà dégainé leur appareil photo afin d’immortaliser cet instant. Je m’exécutais à mon tour. Le peu de lumière ambiante bousculait les contours mais la vivacité de la couleur les empêcha de s’effondrer. Mes amis furent déçus par le rendu de leur photo, et me demandèrent comment j’étais parvenu au résultat suivant. La galerie s’était transformée en un longue mise en abîme de miroirs dont la nuit aurait tantôt grêlé tantôt griffé et parfois carrément ôté la comédie du tain. Ce couloir m’évoquait celui qu’avait dû prendre Orphée pour entreprendre l’ascension des Enfers, comme si la photographie avait été prise juste après qu’il se fut retourné, au moment même où Eurydice venait de disparaître pour la dernière fois.

La photographie semblait conserver une empreinte de cette évaporation, et à travers elle, toutes ombres anciennes du Palais Royal se rendaient sensibles à sa suite. L’invisible transpirait du visible et inversement. Et peut-être est-ce précisément l’un des enjeux bizarres de la photographie que de donner à voir sans le montrer pour autant. Vraiment et pas vraiment. Et ce, avec un instrument qui ne fait que capter la réalité, enfin théoriquement. Car, étymologiquement, le mot grec théoria se compose du substantif théa, c’est à dire en français “la vue”, et du verbe orao qui signifie “voir, regarder”. “Voir la vue” et en même temps être “la vue qui voit”, telle pourrait être une bonne définition de la photographie. Toutefois ce mot de “théorie” revêtait une dimension presque sacrée, quand la grande prêtresse dévoilait le mystère et donnait à contempler l’objet à l’initié, à condition qu’il ne le révèle et qu’il n’en parle jamais. Jamais. Non-dit de la chose vue. En ce sens, parce qu’elle montre ce qui aurait dû rester caché aux yeux d’autrui, parce qu’elle révèle le dissimulé, toute photographie est un sacrilège et une profanation, une hérésie et un blasphème. Elle est l’autre “théorie”, celle qui se fonde sur l’examen et la pratique de la raison et qui concoure à en ressaisir une possibilité d’expression, dans une formule parfois aussi claire, il est vrai, qu’un verset des livres sibyllins. Et en même temps, il serait vain de réduire la photographie à cette seule analyse. Car, de même que l’initié des Mystères reste bouche-bée lorsqu’il contemple l’objet dévoilé, de même la photographie suggère le dit et le non-dit en prenant garde de ne jamais l’exprimer vraiment. Sa contemplation est d’abord une suspension de la parole. Les yeux tentent de la saisir dans son ensemble et en même temps, ils se baladent dans le jardin de ce Palais Royal, parfois sans être en mesure de le photographier, de le capter ou de s’y captiver. Peut-être qu’une nuit, ils s’y retrouveront et découvriront à leur tour ce mystère.

* * *

Matières / aveugles.

Les aveugles sont-ils vraiment en mesure de reconnaître les traits du visage, le bout des doigts tendus comme en reconnaissance d’allèle ? Leurs impressions permettent-elles de dessiner des expressions ? et si oui, quelle image se révèle-t-elle au détour du labyrinthe des digitales ? L’imposition des mains leur montre-t-elle le visage comme s’il était recouvert d’un voile, d’un linceul, d’une peau de lait ou leur capacité à reconnaître la moindre ridule, à rebondir sur le plus infime grain de beauté leur permet-elle de brosser un portrait en forme de mikado chinois, tout de rayures, de globules et de cupules et autres soieries de rêve ? Parfois, j’imagine des rencontres en étincelles, des épanchements d’arc électrique, une humidité de phalanges et des idéogrammes d’haleine. Le visage transparaît alors semblable à l’empreinte de celui que laisse l’enfant sur la buée de la fenêtre et qui ressemble, oeil pour oeil, lèvres sur lèvres, aux masques d’or découverts par Heinrich Schliemann dans les tombeaux mycéniens.

Mais quand l’aveugle passe sa main sur une photographie, rien ne se profile dans son imaginaire, hormis le grain du papier comme une immense plage de misère, souvent trop lisse. Au mieux parvient-il à déterminer le format de la photographie à ses bords tranchants. Fanions de foire ou publicités de boîte à lettres, les photographies s’agitent en éventail entre ses doigts. Les montages, la complexité des matières et des jeux de lumière, les sourires, les mises en abîme et les alignements, tout se réduit pour l’aveugle à ce simple jeu de passe-passe, comme s’il caressait la surface rafraîchie d’un miroir avec l’espoir d’y caresser son propre visage et de s’y reconnaître vraiment. Pour lui, la photographie demeure un bloc d’abîme, un certitude d’invisible car même une image dite en trois dimensions est dépourvue de relief. Il ne s’agit que d’un effet d’optique, contrairement au braille qui permet de transformer les lettres et les mots en murmures de papier.

En réalité, l’aveugle ne peut se faire une idée de la photographie qu’à partir du moment où une voix amicale la lui décrit, de manière objective certes, mais avec ses propres mots, avec ses propres références, ses intérêts ou ses souvenirs particuliers. Là où l’image ne fait qu’émettre, la phrase souligne; là où le noir suggère le gris, la parole accentue le contraste ou au contraire l’abolit en se laissant aller à l’évidence du voir. En fait, le regard se substitue à l’image photographique. Toutefois, la demande de précisions de la part de l’aveugle peut contribuer à changer le l’entendement de celui qui décrit, en lui ouvrant d’autres perspectives, en faisant varier ses points de vue ou en lui permettant de s’attarder, d’entrer dans les ressors de la photographie au lieu de la survoler, de s’inquiéter de ombres au lieu de se contenter du clinquant. Grâce à ce dialogue qui s’amorce sur les matières et sur l’espace, sur le motif et sur l’échelle, l’aveugle ravive la vision de l’autre. Ce qui était évident ne l’est plus, ou pas si facilement. D’un côté, la concentration invite à la mastication et invente d’autres perceptions, plus pénétrantes. De l’autre, elle révèle l’artifice des images faciles: efficaces et immédiatement lisibles. Au final, le non-voyant permet au voyant de voir autrement, c’est-à-dire précisément de devenir voyant, à la manière du devin Tirésias et de Rimbaud. C’est pourquoi, on devrait toujours prendre le temps de regarder une image comme si on devait la décrire à un aveugle, ou comme si on devait la contempler pour se la remémorer au cas où l’on deviendrait aveugle.

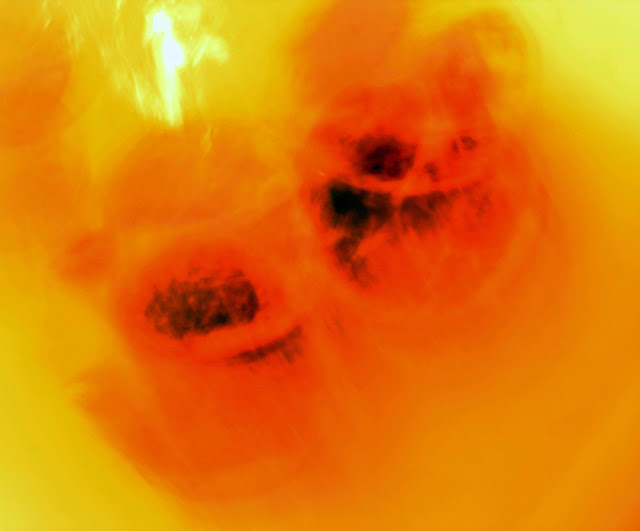

C’est aussi la raison pour laquelle j’attache une grande importance aux matières dans mes photographies, pour leur donner plus de prise et d’emprise, en essayant de les dégager du “faire image” ou “du photographique”. Au caractère lisse, léché, brillant, je préfère la matité et le granulé des chairs érectiles, les porosités de suie et les balancements des fusains, le tâtonnement des ombres secondes qui émergent, les griffures et les crissements d’ongles ou encore les empreintes de paumes qui ajoutent des lignes d’horizon au détour de celles de la main. Comme s’il appartenait à ces photographies d’offrir des visions tactiles, à la manière du sable que l’archéologue essuie et repousse jusqu’à qu’apparaisse l’objet dont il ignorait jusqu’alors l’existence.

Sur-réel.

Rimbaud au Palais royal.

Palais Royal. Dimanche matin. La galerie est presque déserte. Un jogger courre dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Moi aussi, à ma manière, je remonte le temps. Je suis l’enfant qui guette une forme dans les nuages. Je me penche. Je m’accroupis au pied du pilier. Cela n’aurait dû être a priori qu’une tache de peinture écaillée sous l’effet de l’humidité et les chocs répétés des roues des landaus. J’y discerne portant l’ombre d’un visage dont les lignes brossées à grands traits me rappellent un port de tête, une expression de côté, la nuque longue et droite. Je ne parviens plus à m’enlever de la tête cette image qui dénie et révèle le reflet. Je ne la quitte pas des yeux. Mais la photographie saura-t-elle le faire apparaître ? Parfois, nous croyons discerner dans la masse du visible une forme en suspens, jusqu’à ce que l’objectivité de l’appareil photo nous ramène à ce constat: l’image entre aperçue n’était qu’un tour de passe-passe et la retransmission fugace d’un effet de notre imagination. Mais ce dimanche, la photo condescend à rendre compte de mon Saint Suair. Face à face, pile et face, apparaît en incise, par résonance le portrait de Rimbaud photographié par Carjat. Cette image fut ensuite reprise, sérigraphiée et placardée par Ernest Pignon-Ernest dans les rues de Paris. Peut-être aussi n’ai-je reconnu Rimbaud que parce que sa photo était devenue une icône de l’adolescence ? Ou s’agissait-il tout simplement d’une évidence, d’une sorte de reconnaissance d’altération et d’allitération poétiques ? Difficile à croire, si la photographie n’était là pour l’attester.

Parce qu’elle focalise un regard qu’elle révèle et encadre, parce qu’elle extrait et transforme la chose vue en apparition, toute photographie est surréelle, par nature, par essence. Elle surdétermine le réel, ne serait-ce qu’en l'abstrayant du cours normal du temps, en en faisant un événement rapporté et dissocié de la situation initiale, elle devient une sorte de réalité de la réalité. Une réalisation perpétuelle mais figée dans son temps. Là, et pas seulement. Toujours et toujours avant. A cela s’ajoute le fait que la photographie donne à regarder la chose vue à la fois comme un objet et un sujet de voyance et de vision, en affirmant qu’il existe toujours quelque chose à voir au plus loin, derrière ou au suspens de l’image.

Cette sur-réalité intrinsèque de la photographie l’a rapproché naturellement des surréalistes dont elle est devenue l’une des techniques d’émancipation et un des moyens d’expression. La photographie capte des métaphores et réalise des métamorphoses à l’instar des photogrammes de Shad ou des solarisations de Man Ray. Parfois, il s’agit juste de percevoir la réalité via intermédiaire, comme le miroir déformant chez André Kertesz pour créer des distorsions envoûtantes et rendre l’image magique. D’autres techniques sont mises au point pour se défaire de l’emprise de la réalité et réaliser des images subconscientes. Raoul Ubac développe le brûlage ou la fossilisation en confrontant les émulsions à des variations de chaleur ou en décalant le négatif légèrement pour provoquer des effets de profondeur. Man Ray et Herbert List utilisent les surimpressions combinées parfois à un photo-montage comme dans l’oeuvre d’Heinz Hajek-Halke ou de Jindrich Styrsky.

La limite de toutes ces expérimentations réside dans le fait qu’elles montrent le réel autrement mais ne cherche pas à le voir vraiment. Les surréalistes se contentent d’être surréalistes depuis que le théorique, le dogme, la doxa, le credo ont pris le pas. Nombreux furent d’ailleurs les photographes surréalistes à avoir pris leur distance vis-à-vis du mouvement pour interroger le réel ou se laisser surprendre. Les déambulations de Brassaï dans Paris la nuit deviennent des Visitations photographiques. Kertesz développe une sorte de minimalisme contemplatif. Herbert List cesse de fantasmer ses paysages de ruines à la manière d’une prémonition et photographie son Allemagne réduite à l’état de chaos et d’abandon. Tous ces photographes comprennent très vite qu’il n’est pas nécessaire de se dire ou de se figurer surréaliste pour être en mesure de voir autrement. D’une certaine manière, les photographes bien antérieurs au mouvement d’André Breton étaient surréalistes à leur façon, peut-être tout simplement parce qu’il appartient à la photographie de susciter, de reconnaître, de produire et de révéler des illuminations. N’est-elle pas étymologiquement une “écriture de la lumière” ? Au delà des mots et en marge des principes, c’est la photographie elle-même qui rend voyant. Non seulement elle change la vision du photographe mais lui donne également les moyens de faire advenir sa vision. A lui ensuite de rendre voyant le spectateur en présentant des photographies qui bousculent et attisent son regard. Ainsi le photographe aura-t-il relevé le pari de Rimbaud qui déclarait que le poète devait travailler à se rendre voyant. Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard, si, après avoir plongé son écriture dans un état de veille et de silence, Arthur Rimbaud, devient photographe au Harare et en Abyssinie. Il y applique son projet poétique à la vraie vie et son fameux “On me pense. - Pardon du jeu de mots. - Je est un autre.” résonne curieusement comme une définition que la photographie pourrait tenir d’elle-même, de manière un peu surréaliste il est vrai.

|

In situ. Dans les ligne de la main. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Horizon. Photographie de Sylvain Desmille © |

La Sphinge sur la route.

Elle apparaît puis s’efface, tache de peinture fugace laissée sur un coin du trottoir comme les anciens Hermès au sexe dressé. Naguère encore, elle hantait les rêves des adolescents, s’accroupissait sur leur poitrine, caressait leur rêves et les pressait gentiment jusqu’à ce qu’ils manquent de s’étrangler, se réveillent en sursaut, les mains entre les cuisses et tâtonnant leur bas ventre. Elle riait de bon coeur et s’en allait rassasiée d’avoir pu recueillir le dernier souffle de ses jeunes hommes entre ses lèvres. Il gigote dans sa gorge comme un poisson rouge. La chatouille. Elle manque de s’étrangler. Elle est la mère, la pucelle, l’aveugle qui aveugle, la princesse des contes de fées, l’ordre des choses de la nature. Celle qui se repaît des petits doigts, les papouilles, celle qui jouit quand la petite bouche édentée gobe, aspire et lui titille les seins. Mais depuis que les ados surfent sur internet pour mater du porno avec la bénédiction de sainte Françoise Dolto, depuis qu’ils se perdent et se retrouvent dans le labyrinthe des réseaux sociaux, la Sphinge se retrouve SDF. Bonne à la rue. Car voici le temps du Minotaure.

|

La sphinge sur la route après l’assassinat d’Oedipe. Photographie de Sylvain Desmille © |

* * *

|

Les petits papiers. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Pas de danse. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

| D'un espace l'autre. Photographie de Sylvain Desmille © |

Des fantômes, l’apparition.

Peu importe les avancées technologiques, le passage de l’argentique au numérique, les débats sur les inconvénients et de convenances ! prendre une photographie, c’est toujours avancer avec une chambre noire suspendue autour du cou. Celle-ci est un monde à part, une sorte d’oeil autonome tout à fait capable d’imprimer la réalité sans nous, nette ou floue. Sa manière de voir est tout aussi originale, car extérieure à notre propre vision. En ce sens, l’appareil photographique est plus qu’un simple outil d’enregistrement, comme le faisait observer Orson Welles: “C’est un médium à travers lequel des messages d’un autre monde parviennent jusqu’à nous.”. Mais de quel monde s’agit-il ? D’un univers parallèle, hanté d’âmes perdues, revêtu d’ombres errantes et peuplé de “présences” invisibles que seul le génie ou l’ustensile photographiques seraient en mesure de voir en les faisant justement apparaître à chaque déclenchement de la lampe d’Aladin ? Ou cette mise en abîme ne relève-t-elle pas tout simplement d’un système de croyances hystériques, d’une rhétorique de légitimation artistique voire d’un souci égoïste de contrôle sur l’oeuvre qui confine à l’auto commandement ?

Et si cet autre monde dont parle Orson Welles n’était pas tout simplement la photographie elle-même, circonscrit à son cadre comme une boule à neige rendue visible à chaque basculement ? Un monde dont l’altérité se manifesterait précisément par le passage et la mise en image d’un réel en noir et blanc, la métamorphose d’une insistance et la cristallisation d’une intuition. En ce sens, le sujet importe moins que l’atmosphère qui le génère. Il est cependant bien difficile de définir cette dernière. Il peut s’agir d’une sorte d’instance de l’ambiance, d’une interpellation ou d’une exigence à voir, d’un motif d’émerveillement et de ressassement, ou de l’instinct qui pousse le photographe à conserver la trace de cette apparition fugace.

C’est pourquoi, la plupart du temps “le sujet” m’indiffère, peut-être parce que les photographes recherchent trop à faire image en mettant en relief des situations cocasses, lénifiantes, surprenantes, ou pire encore en voulant faire oeuvre d’art, non par souci de vision mais pour montrer leur bonne maîtrise des procédés techniques ou faire écho aux tendances et aux modes. Toutefois, je ne renie pas le caractère documentaire propre à chaque photographie, du moins pour celles qui prennent le réel tantôt à part et tantôt à partie. En ce sens, plus que le sujet de la photographie, c’est de faire de chaque photographie son propre sujet et de l’objectiver qui m’importe. Le beau mot “d’objectif” photographique prend alors tout son sens, dans la mesure où il détermine non seulement un enjeu mais aussi le moyen de le réaliser. Dès lors, chaque photographie existe en soi, plutôt palimpseste d’ailleurs que transcription. Elle se sert de la réalité comme d’un instrument, j’allais dire “d’un crayon”, dont elle use pour advenir à sa propre lumière. Son rapport au réel n’est que transitoire, à l’instar de l’antique passage du positif au négatif et à la métamorphose du noir en blanc.

|

Lumières de la Ville. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Mao come and go back. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

A tire d'ailes. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Meditation. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Tour Eiffel. Photographie de Sylvain Desmille © |

Tour Eiffel.

Photographier la Tour Eiffel est un exercice de style. Cela tient en grande partie à son statut d’icône de Paris mais aussi au fait qu’il est rare qu’un monument se limite à son propre événement. Le château de Versailles était un palais royal autant que le symbole du pouvoir central monarchique. La Tour de Pise était le campanile de la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption avant de devenir un emblème touristique de la ville et de la Toscane. Les grandes pyramides de Gizeh étaient les tombeaux des pharaons avant d’être inscrits sur la liste des Sept Merveilles du monde quelques millénaires après leur construction. Les Tours jumelles du World trade Center regroupaient un ensemble de bureaux, tout le gratte-ciel de la Burj Khalifa à Dubaï. En revanche, la Tour Eiffel ne fut dès l’origine que la plus haute construction métallique réalisée de Gustave Eiffel en son temps, une sorte de défi technique et de record du monde publicitaire. Son image de marque fut si forte qu’elle devint celle de Paris. Pèlerinage touristique oblige, y monter, pour voir, fait toujours figure d’acte gratuit, même si le prix d’entrée reste très élevé. D’une certaine manière, sans besoin ni nécessité qu’elle-même, le Tour Eiffel apparaît comme une mise en abîme de l'avènement au regard de l’événement que ce dernier implique et à ce titre comme une définition de la photographie.

|

Visible. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

| Fenêtre. Photographie de Sylvain Desmille © |

Reflets.

Toute photographie regroupe une suite d’indices indécis jusqu’à leur apparition. Pourtant aucun ne relève d’un mystère à éclairer. Ils sont les éléments d’un crime inexistant même s’ils participent à l’enquête d’une quête dont seul témoigne la photographie. L’appareil photo est leur instrument. Il assimile la vue à la visée. Il donne à voir des éléments donnés. C’est lui qui surprend puis suspend le reflet une fois disparu le visage sur la vitre du métro. En ce sens, je me méfie de l’utilisation de la photographie comme d’un simple médium ou d’un support, des jeux de passe-passe techniques et de tout ce qui dénie à la photographie une existence propre. Prendre une photographie, c’est prendre le réel, se coltiner avec à bout portant. Pour le montrer, le rendre voyant.

|

Apparition. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Un éclat de ciel bleu. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Âmes. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Feuilles. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Seine. Photographie de Sylvain Desmille © |

Seine.

A première vue, c’est juste une force tranquille et un débordement. Un fleuve d’huile dont les remous conservent un déhanché et une nonchalance très parisienne. Les vagues courent perchées sur des talons-aiguilles de plusieurs centimètres de haut pour tenir à bras levés leur brusching au-dessus des flots. Mais il ne faut pas s’y fier. Comme les Sirènes de l’Odyssée, les eaux attirent pour mieux vous alpaguer. Une fois tombé dans leurs rets, chaque goutte vous englobe, se presse et vous enserre, vous mordille le lobe des oreilles, vous titille la nuque au scalpel, vous frotte d’un frisson continu l’échine du dos - froidure acide jusqu’à l’engourdissement des membres et des gestes. Certaines vous susurrent des mots doux. Délassent vos chaussures. Requièrent votre abandon. Elles vous entraînent vers leur repaire, comme des cohortes de fourmis rouges, rongent vos vêtements, votre dentier, vos os jusqu’à la dernière allèle d’A.D.N. Qu’importe que vous résistiez. A peine jaillis, vos cris s’empalent sur l’à-pic des vaguelettes. Les plus vigoureux s’agrippent à l’écume des péniches, remontent la corde jusqu’aux piles des ponts, s’entremêlent dans les racines des arbres, s’accrochent aux branches des saules pleureurs du Vert Galant. Rares sont ceux qui en échappent. La plupart s’écharpent, se piquent les doigts, retiennent leur souffle et plongent dans le sommeil des vases communicants.

Seuls les lémures applaudissent à ce spectacle délirant. En effet, à l’instar des fleuves des villes très anciennes, la Seine est réputée hantée. Chaque fois que des grues la draguent, des pans entiers de son histoire réapparaissent comme le visage du Christ sur le chiffon avec lequel la Véronique l’a essuyé. Les spectres des Protestants massacrés lors de la Saint Barthélemy claquent des dents aux pieds de la Tour Eiffel. Trop nombreux pour être digérés par le fleuve en une seule bouchée, les cadavres ont formé un bouchon dans ce méandre avant d’y couler. Leurs os se sont enchevêtrés, au point de former un conglomérat compact. En amont, les fumées des bûchers continuent d’embrumer la pointe de l’île de la Cité, chaque 18 mars, nombreux jurent avoir entendu la voix du Grand Maître des Templiers marmonner sa malédiction. Parfois c’est le fiacre de la Mort elle-même qui émerge sous le Pont au Double, intact, avec, dissimulée sous la banquette, une cassette dont chaque pièce d’or resplendit dans la nuit comme si elle vous tirait la langue.

L’été, la Seine prend des allures de bord de mer, de marines. Le courant d’air qui la coiffe brasse la lumière en y laissant flotter un grain. Elle se révèle plus douce, plus échancrée qu’à Montmartre la Toscane dont les pavoisons mordorées font résonner chaque jour le tocsin à l’angélus. Les berges se remplissent d’une foule étrange qui déambule et affabule, de saxo en tam-tam, gravent des noms dans l’écorce des bouleaux. Le soir, les pique-niques se prolongent en banquet. L’écho des voix s’accorde à celles des haut-parleurs dès qu’un bateau-mouche passe en pointant du doigt les sommets des principaux monuments parisiens. Les corps s’allongent dans la lumière de leurs phares, les ombres s’embrassent et se câlinent d’une pointe à l’autre des seins pour en relier les rives.

C’est un de ces jours d’été que j’ai aperçu le manège de la police et des pompiers en contrebas du Pont Royal. Ils étaient en train de sortir un cadavre de la Seine, recouvert de vase comme un Golem ou un quidam kafkaïen. Etendu sur la berge, personne ne semblait y prêter attention. On l’enjambait. Touillait le café noir sucré dans le gobelet en plastique. Commentaires. Spéculations. Les sirènes des camions de pompiers jouaient au jeu des chaises musicales avec celles des voitures de police et des ambulances. Les badauds se demandaient pourquoi les plongeurs continuaient à racler les bas-fonds. Cherchaient-ils une arme ? Visiblement, l’hélice d’un bateau-mouche ou d’une péniche avait coupé la tête du cadavre. A moins que le criminel ne la lui ait sciée pour retarder l’identification. Enfin, une policière étendit un drap sur le mort. A partir de ce moment-là, il acquit une dimension presque sacrée. On murmurait. Prenait garde de le contourner. Comme si le fait de la dissimuler, de le voiler, en avait fait quelqu’un d’important. Les jours qui ont suivi, j’ai consulté la presse, mais aucun journal n’a relaté l’événement. Peut-être s’agissait-il d’un accident. D’un suicide. C’est du même pont où je me trouvais qu’avait sauté la jeune femme dans le roman d’Albert Camus intitulé La Chute.

Un hiver, je me suis retrouvé à l’emplacement où avait été remonté le cadavre entre-aperçu des années auparavant. La Seine entrait en crue. L’eau charriait trop de boue pour refléter les visages qui se penchaient au dessus des flots. Les lumières des lampadaires les éclairaient comme des bougies sur un gâteau d’anniversaire. Et c’est pour saisir ce flux d’ambre que j’ai pris la photo.

|

| Le bain de minuit. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Un éclat de lumière. Photographie de Sylvain Desmille © |

|

Banc. Photographie de Sylvain Desmille © |

Histoires.

J’aime lorsque les photographies se télescopent et entonnent un dialogue à grands traits de fusains. Se racontent leurs hébétudes et leurs vicissitudes. Suggèrent plus qu’elles ne témoignent. Depuis combien d’années la femme du graffiti attend-elle que le jeune homme du quai l’appelle pour s’excuser d’avoir eu autant de retard ? Ces conjonctions participent d’une sorte de photographie automatique, à condition de garder en mémoire chaque image. Parfois, elles se réalisent très vite ou au contraire plusieurs années peuvent passer avant qu’elles s’opèrent.

|

Oeil pour oeil . Photographie de Sylvain Desmille © |

Commentaires

Enregistrer un commentaire